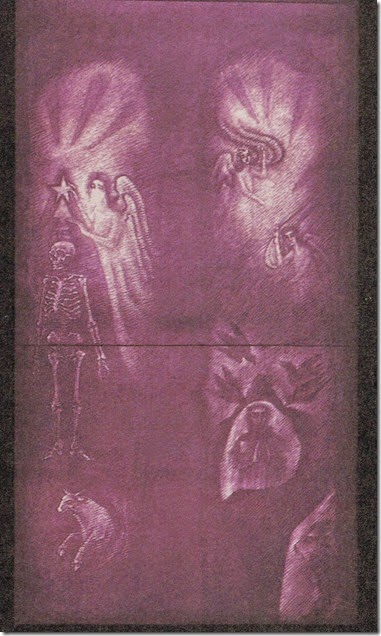

紫のテーマは《死》と《誕生》で、北が死、南が誕生です。

《メイン》

メインの図を下から見ていきましょう。中央やや右には人が横たわり、左側には頭を垂れた人物が二人描かれています。この横たわった人物が死を迎えたのです。

死者は、自らが生きてきた人生を一枚のパノラマとして見ます。しかしその後でもう一度、人生を、死から誕生に向かって、振り返ります。この絵にはその様子が描かれています。この振り返りには特別な性格があります。『神秘学概論』の「死と眠り」の章には次のように書かれています。

浄化中の人間は、誕生から死までの経験を、もう一度、死の直前から幼児期まですべて逆向きにたどる。そこでは、自我の霊的本性に由来しないものすべてが、霊的に現れ、逆の立場で体験される。六十歳で死んだ人が、四十歳の時に激怒から相手に身体的、ないし精神的苦痛を与えたとしよう。その人は死後、人生を逆にさかのぼり、四十歳に達するとこの事件を再度体験しなおす。しかし、相手への攻撃による満足感ではなく、相手の受けた苦痛を体験する。これは当然の経過です。人間は死後、地上的なものをすべて解消しなくてはいけないからです。そして、10を解消するには -10 が必要なのです。

さて、横たわる死体のすぐ上には、老人が描かれています。さらにその上には出会い、おそらくは生涯の伴侶との出会いが描かれています。さらに星を仰ぎ見る少年が描かれています。人物や理想に憧れをもって生きていた時代を現しているのでしょう。

その左上にはゴルゴタが、そしてそのさらに上には揺りかごが描かれています。揺りかごは誕生を現しています。そして、ゴルゴタはキリスト存在(太陽霊)によって守られた幼児期の成長を現していると思われます。『個人と人類を導く霊の働き』の第一講演で、シュタイナーは次のように語っています。

それは人間の魂が、生後幾年かの間は後年におけるよりもずっと高い程度に、より高いヒエラルキアの霊的諸世界と、その魂存在全体によって結合しているからである。誕生までさかのぼると、十戒と出会います。十戒の内容は以下の通りです(犬飼道子『旧約聖書物語』より抜粋)。

- われのみ神、われのみ主。他の如何なるものをも神の名もて呼ぶべからず。

- 偶像を崇むるなかれ、

- 神の名を、偽証のため偽りのため濫りに口にすべからず。

- 週の七日目を主の日(安息日)とせよ。地上を眺め見る眼を、より高きものに向ける日。

- 父母を敬え。

- 殺すなかれ。

- 姦淫するなかれ。

- 盗むなかれ。

- 偽りの証言を行うなかれ。

- 盗むことなかれ。

ヘブライ的要素が入り込む前は、悪人に対して「彼は悪の力に支配されている」としか言えなかった。しかし、十戒によって、この戒律を尊重する人としない人を必然的に区別することになった。つまりここに、罪の概念、人間的負債の概念が登場した。したがって、ここに十戒が描かれている理由は、これによって、《人間的負債》の概念、つまり今生での行いが《負債》になり得ることを示すためです。このように死後の人間は、人生をさかのぼり、そこでの行為の《負債》(あるいはよき帰結)を持っていくことになります。

《事前》と《事後》

《事前》には、ウシ、骸骨、顔、上向きの三角形、星形、天使が描かれ、天使は三角形と星形を手にしています。つまり、死後、人間は肉体から離れ、しばらく後にはエーテル体も手放し、アストラル体と自我がさらに魂の世界、霊の世界に入っていきます。そして、アストラル体は上述の《メイン》のプロセスを経て浄化されます。

《事後》にはライオン、合掌する髭の人物、カラス4羽、天使二人が描かれています。魂の浄化が済みますと、自我とアストラル体(ライオン)は離れます。その自我の行き先は、髭の人物、つまり神聖ローマ帝国のフリードリヒⅠ世(バルバロッサ王)にまつわる民間伝承に暗示されています。

帝国が危機に陥ると、カラスがその上を飛び回って知らせ、彼は永い眠りから覚めて起ち上がり国にふたたび栄華と平和をもたらす。つまり、カラスの呼び声で再び帰ってくる(再受肉)ことが示されています。

シュタイナーが添えた言葉

| 事前 | メイン | 事後 |

| Es war geworden | Es ist gewesen | Es war |

| それは成った | それは在った | それだった |

0 件のコメント:

コメントを投稿